敦煌石窟文保技术向“一带一路”沿线国家分享应用

2019-01-14 10:08:07 来源:中国新闻网 作者:南如卓玛

经过七十余年“摸着石头过河”式的探索,由抢救性保护进入预防性保护的敦煌石窟逐渐“转危为安”。其长期积累的成套文物保护技术,不仅参与到全国多个重点文物保护和修复工程中,并向“一带一路”沿线国家免费分享和应用。

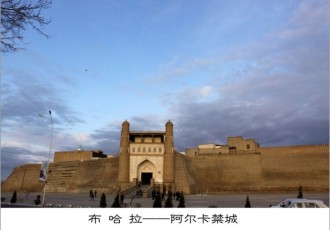

“目前已开展吉尔吉斯斯坦古代城堡遗址研究保护等项目。”敦煌研究院保护研究所所长苏伯民近日接受采访时称,七十多年来,敦煌研究院文物保护技术已达国内先进和“国际标准”。人才团队从当初的“青黄不接”到现在分工越来越细,保护研究领域更加深入,保护技术亦日渐成熟。

“只要是保护项目,在我们院里一直都是‘一路绿灯,这在全国文保系统都不多见。”苏伯民说,敦煌石窟的文物保护技术之所以能“向外输出”,得益于长期国际合作使敦煌石窟得到“关键和重要”的保护,包括自己在内的很多同事与国际专家共同开展保护项目,言传身教下培养了一大批人才。

事实上,如今的成果背后是几代莫高窟人孜孜不倦的探索。今年58岁的“壁画医生”樊再轩已在洞窟里修复了38年壁画。从最初一个身影站在破败的崖面上清理沉沙,到享誉全球敦煌艺术展陈,一张张珍贵的图片记录着敦煌石窟“科技保护文物深入人心”的七十余载保护历程。

“新中国成立后,常书鸿先生带着人清理沉沙,抢救了一大批濒危壁画和彩塑。”樊再轩告诉中新社记者,进入20世纪80年代,敦煌研究院积极寻求国际合作,相继攻克了莫高窟风沙治理、本体保护、病害壁画洽理、石窟数字化,洞窟环境监测、游客承载量研究、数字敦煌建设、莫高窟总体规划等亦于近年完成。

樊再轩表示,30年前的保护技术、修复材料都比较单一,修复也是“头疼医头,脚疼医脚”。随着国家科研技术发展,对文物保护的重视和保护理念的变化,现在敦煌研究院已探索总结出一套综合、科学、完整的保护方法。

编辑:刘梦